Anzeige

Der November gilt gemeinhin als Totenmonat: Gedenktage wie das katholische Allerseelen oder der evangelische Totensonntag, aber auch der Herbst mit dem vermeintlichen Absterben der Natur weisen auf das Ende des irdischen Lebens hin. Der Umgang mit dem Tod hat auch seinen festen Platz im Brauchtum.

Was tun, wenn das Leben zu Ende geht? - 12 Fragen und Antworten über das Sterben.

„Lange Zeit war der Tod fest in das Leben und den Alltag integriert und der Umgang mit ihm, vor allem auf dem Land, durch zahlreiche Bräuche und Rituale reglementiert, die den Ablauf im Sterbefall strukturierten und so Sicherheit geben konnten“, erklärt Christiane Cantauw von der Volkskundlichen Kommission für Westfalen. Heute hingegen sei der Tod kein alltägliches Thema mehr.

Wandel im Bewusstsein

„Viele Menschen empfinden den Gedanken an Tod und Sterben als beängstigend. Vielfach fehlen uns heute Rituale, die den Umgang mit unserer Vergänglichkeit erleichtern“, meint Cantauw. Das belegt auch eine repräsentative Umfrage, die der Bundesverband Deutscher Bestatter vorgelegt hat: Beerdigungsrituale aller Art verlieren danach stark an Bedeutung. Nur noch die Hälfte der Bevölkerung legt Wert auf eine Traueranzeige in der Zeitung, auf Trauermusik und einen Beerdigungskaffee im Anschluss an die Beisetzung. Schwarze Trauerkleidung ist nur noch einem Drittel der Deutschen wichtig.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert gaben Bräuche und Rituale vor, was bei einem Todesfall zu tun war: „Hat der Sterbende den letzten Atemzug getan, so hängt man den Spiegel zu, hält die Uhr an, öffnet ein Fenster. Alles 'Weltliche', etwa Soldatenbilder, werden verdeckt“, ist einem Zeitzeugnis zu entnehmen.

Mit den Füßen voraus

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wollte man der Seele des Verstorbenen das Verlassen des Sterbezimmers dadurch erleichtern, dass man beispielsweise oft direkt nach Eintritt des Todes die Fenster öffnete, heißt es in einem Bericht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).

Um die Rückkehr der Seele zu verhindern, habe man auch stets darauf geachtet, dass der Tote unter allen Umständen mit den Füssen voraus aus dem Haus getragen wurde. Sollte er mit dem Gesicht dem Haus zugewandt heraus getragen werden, würde er im Grab keine Ruhe finden und er würde ins Haus zurückkehren, so die seinerzeit verbreitete Annahme.

Aufgaben für die Nachbarschaft

Starb ein Mensch, war es üblich, zuerst den nächsten Nachbarn zu verständigen, wie dies auch heute noch in vielen Gemeinden des Münsterlandes üblich ist. Die Nachbarschaft war und ist zum Teil noch heute für solche Fälle in so genannte „Not- und Tod-Nachbarn“ organisiert, die alle wichtigen Aufgaben für die Trauerfamilie übernahmen: Sie versorgten das Vieh, brachten den Trauernden Essen, richteten den Verstorbenen her und besorgten alles, was sonst in der Zeit der Trauer von Nöten war.

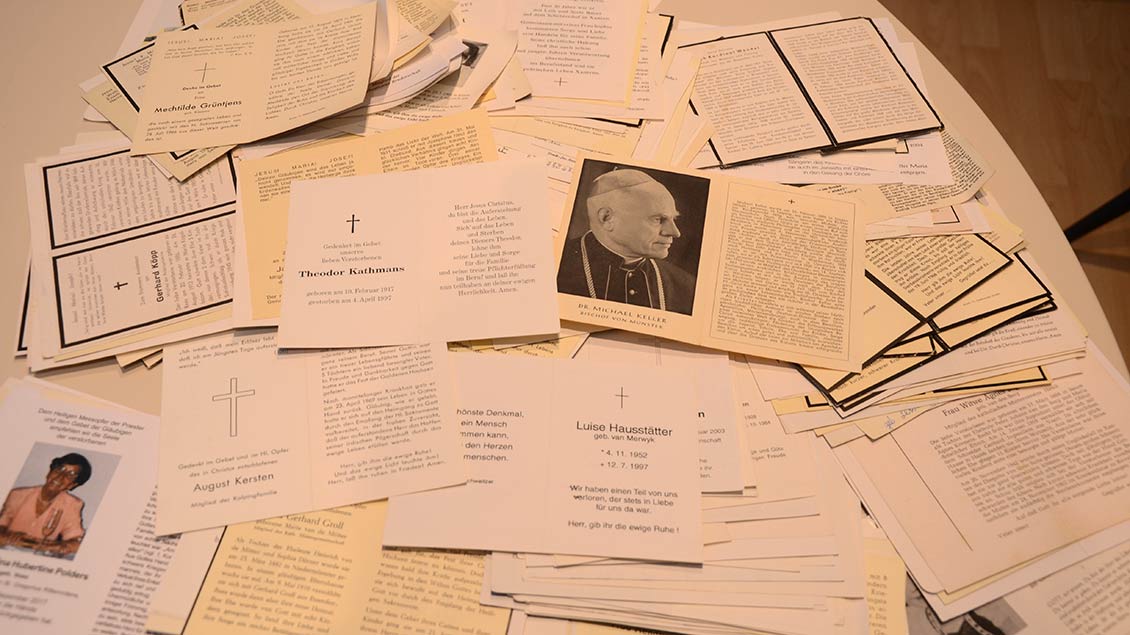

Außerdem war es ihre Aufgabe, den Tod in der restlichen Gemeinde „anzusagen“ und als Leichenbitter alle Verwandten und weiteren Nachbarn zur Bestattung einzuladen, noch heute wird dies in Dörfern so praktiziert. Nach 1900 kam die Sitte auf, gedruckte Einladungen zu verschicken.

Aufbahrung im Sterbezimmer

In den meisten ländlichen Haushalten wurden früher unabhängig von etwaigen Todesfällen Sargbretter vorgehalten. Ein Gewährsmann der Volkskundlichen Kommission aus Schöppingen bemerkte dazu: „Die Bretter für den Sarg wurden auf dem Balken, im Torhaus oder im Schuppen aufbewahrt. Der Zimmermann warf sie von dort herunter.“

Soweit dies möglich war, kam der Zimmermann noch am Sterbetag auf den Hof, um den Sarg zu zimmern. Den offenen Sarg bahrte man im Sterbezimmer oder der Diele bis zum Tag der Bestattung auf. Oft versammelten sich hier am Abend Nachbarn und Angehörige um zu beten.

Nachbarn trugen den Sarg

Am Morgen der Bestattung, die meist nach drei Tagen stattfand, trugen die Nachbarn die Leiche hinaus zum bereitstehenden Leichenwagen, meist einem Acker- oder Erntewagen. Die Sargträger wurden ebenfalls durch die Nachbarschaft gestellt. Oft lud die Trauerfamilie in der nächsten Wirtschaft zum Leichenschmaus ein oder die Nachbarin hatte einen Tisch im Sterbehaus hergerichtet. Für engste Verwandte und Nachbarn gab es Kaffee und „Beerdigungskuchen“ (Streuselkuchen), der auch heute noch bekannt und üblich ist.

Anders als heute spielte auch die schwarze Trauerbekleidung eine besondere Rolle. So gab es feste Regeln, die festlegten, wie lang Trauernde Schwarz trugen. Je näher der Verstorbene dem Angehörigen stand, umso länger war Trauerbekleidung Pflicht. So kam es, dass vor allem ältere Menschen nahezu nur noch Schwarz bekleidet waren.