Anzeige

In vielen Staaten der Europäischen Union haben in den letzten Jahren rechtspopulistische Parteien Zulauf gewonnen. Wie dieser Rechtstrend einzuordnen ist, darüber schreibt der Sozialethiker Peter Schallenberg für Kirche+Leben.

Taugt die aus der französischen Nationalversammlung von 1789 stammende Unterscheidung von „rechts“ und „links“ als Kennzeichnung von konservativen beharrenden und progressiven fortschrittlichen Kräften noch für heutige moderne Politik? Vermutlich nicht.

Schon zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war die gewohnte Unterscheidung zwischen rechts und links weitgehend ersetzt durch die Unterscheidung von „völkisch-national“ einerseits und „marxistisch-kommunistisch-international“ andererseits. Dementsprechend verstand sich auch die NSDAP selbst nicht als rechte Partei; sie propagierte ja nicht ohne Grund einen nationalen Sozialismus, präziser: einen sozialen Nationalismus.

Europa erlebt Wiederkehr eines ethnischen Nationalismus

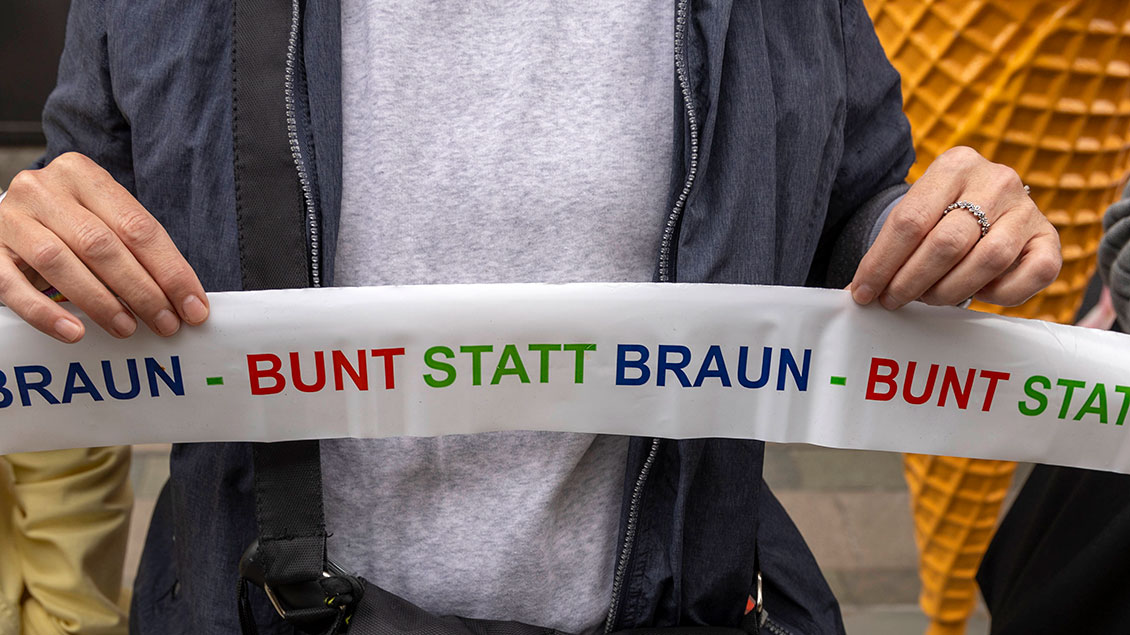

Hier scheint mir im Blick auf die nächste Europawahl, aber auch auf die nationalen Wahlen in den Ländern Europas der politische Hase im Pfeffer zu liegen: Es geht im Grunde um den Gegensatz von universalem Menschenrecht einerseits und nationalem Volksrecht andererseits. Und rechts (oder besser: rechtsextrem) wäre in neuer Verkleidung dann ein exklusiver, völkischer und ethnischer Nationalismus, wie er in vielen Ländern Europas wieder in Mode kommt.

Das hat eigentlich mit rechts im alten Sinn eines grundsätzlichen Konservativismus nichts zu tun, aber es wird wegen der Todfeindschaft zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus nach dem Ersten Weltkrieg bis 1945 als rechts bezeichnet. Im Sinn eines sozialen Nationalismus könnte man diese in Europa zunehmend stärkere Position als rechtsextrem bezeichnen: exklusive soziale Politik für eine scheinbar ethnisch definierte Nation.

Europa-Idee nach dem Zweiten Weltkrieg

Themenwoche zur Europawahl:

Zur Europawahl blickt Kirche+Leben auf fünf Kernfragen zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Europäischen Union. Expertinnen und Experten erörtern, wie sich die Situation in verschiedenen Bereichen darstellt und welche Chancen und Risiken es gibt. In Folge drei: der Rechtsruck in Europa.

Das ist allerdings ziemlich genau das Gegenteil von dem, was den Gründervätern des vereinten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen stand. Robert Schumanns, Alcide de Gasperi und Konrad Adenauer – aufbauend auf einer älteren Paneuropa-Bewegung – wollten ja gerade faschistische und nationalistische Extreme überwinden, ohne deshalb gleich im Straßengraben des nur scheinbar internationalen und friedliebenden Kommunismus zu landen.

Daher die Idee eines „Europa der Vaterländer“ (oder Mutterländer) auf der Grundlage des Christentums und der Aufklärung eines Kant und eines Rousseau, eines Europas von unterschiedlichen Regionen und (seit dem 19. Jahrhundert) von Nationen, überdacht und verbunden durch den Gedanken einer gemeinsamen universalen Menschenwürde jedes Menschen, unabhängig von Herkunft und von Sprache.

Diskussion um Leitkulturen in Europa

Aber natürlich braucht es Heimat und regionale Identität und auch die Diskussion um Leitkulturen. Das ist in den klassischen Nationalstaaten Europas viel weniger entwickelt als etwa in der Schweiz oder in den USA. Niemand in der Schweiz käme auf die Idee, von einer helvetischen Nation zu sprechen – aus guten historischen Gründen, ohne deswegen nicht stolz zu sein auf eine gemeinsame Kultur und Geschichte und auf ein Zusammenleben in einem Bundesstaat.

Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, Europa weiterzuentwickeln: als Gemeinschaft sehr unterschiedlich gewachsener Regionen und Länder. Und den Begriff der Nation würde ich entschieden und freundlich verabschieden, als Relikt aus einer vormodernen Mottenkiste, um es einmal etwas zugespitzt und despektierlich auszudrücken.

Gefahr eines säkularen Europas