Anzeige

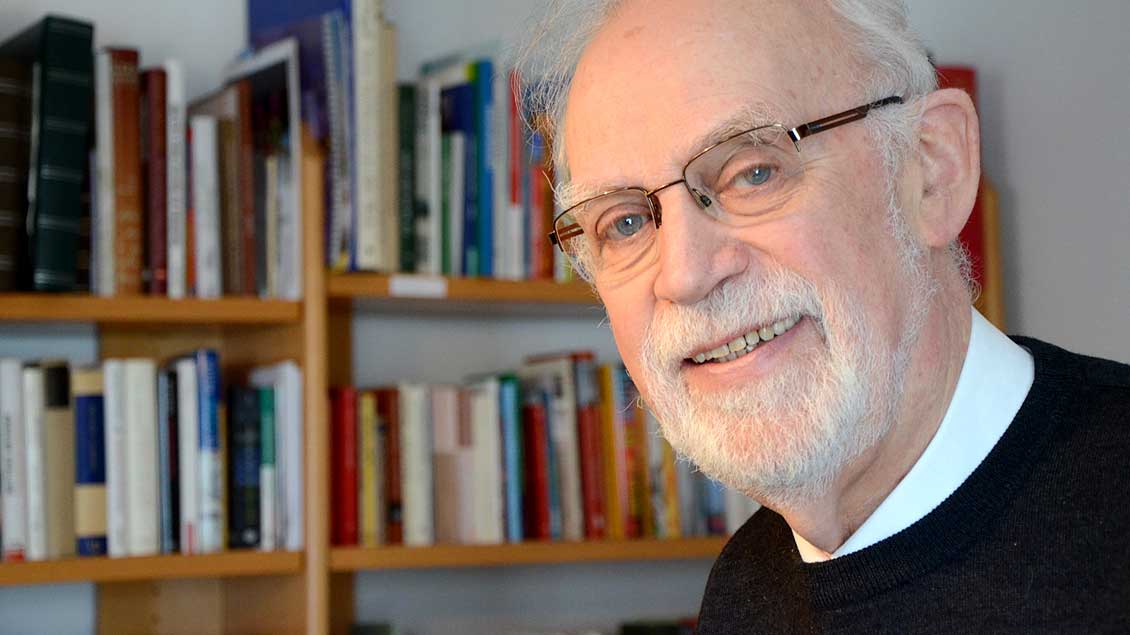

Der 83-jährige emeritierte Pfarrer Heinrich Bücker lebt in Recklinghausen. Neben der Arbeit als Seelsorger, heilkundlicher Psychotherapeut und in Beratungsstellenn ist er Autor zahlreicher Bücher. Im Interview äußert sich Bücker zur Situation der Kirche – gestern, heute und morgen.

Herr Pfarrer Bücker, Sie sind 83 Jahre alt und nach wie vor rührig: Sie schreiben Bücher, halten gut besuchte Lesungen, sind seelsorglich tätig. Was treibt Sie an?

Seit ich im Alter von zwölf Jahren wie aus heiterem Himmel auf den Gedanken kam, Pastor zu werden, hat mich der Gedanke an diesen Beruf nie mehr losgelassen. Was auch immer ich unternahm, ihn loszuwerden, er blieb. Bei meiner Priesterweihe habe ich dann bewusst zum seelsorglichen Dienst als Priester Ja gesagt. Ich fühlte die Berufung als lebenslange Verpflichtung, die nicht immer ohne Last, aber dennoch mit viel Freude verbunden war. Wirken, solange es Tag ist (Joh 9,4) hat Jesus den Jüngern gesagt. Das gilt auch für mich. Darum gibt es für mich in meinem Beruf eigentlich keinen Ruhestand, es sei denn, die Gesundheit lässt ein Wirken nicht mehr zu. Die Vielfalt meines Wirkens über die liturgischen Dienste hinaus hängt damit zusammen, dass ich Eingleisigkeit nicht mag. Es gibt viele Wege, die Menschen von heute mit der Botschaft von Gottes Liebe zu erreichen. All das treibt mich an.

In Ihrem neuesten Buch „Kirche: gestern – heute – morgen?“ setzen Sie sich mit dem Zustand der Kirche auseinander. Machen Sie sich Sorgen um die Kirche angesichts von Missbrauchsskandalen und hohen Kirchenaustrittszahlen?

Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Ich glaube an die Kirche, weil ich sie für die Sache Jesu halte. Ich glaube nicht, dass er sein Unternehmen fallen lässt, selbst wenn ein Teil seines Bodenpersonals das Schlimmste anrichtet. Der Geist Gottes, der Pfingsten über die Jünger Christi gekommen ist, weht auch heute noch. Allerdings dürfen wir ihn nicht daran hindern. Das geschieht leider, wenn Amtsträger in der Kirche ihren eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten und diesen propagieren. Da muss das Volk Gottes klar und deutlich Nein sagen und sich dafür einsetzen, was Jesus wirklich wollte.

Der Missbrauchsskandal erschüttert seit einiger Zeit die Kirche. Viele Gläubige sind wütend, andere schämen sich für ihre Kirche. Was würden Sie der Kirche im Umgang mit dieser Situation empfehlen?

Heinrich Bücker: "Kirche | Gestern – Heute – Morgen", Taschenbuch, 140 Seiten, 9,80 Euro, dialogverlag Münster 2019, ISBN 978-3-944974-36-1. Das Buch können Sie hier bequem bestellen.

Ich empfehle der Kirche größte Offenheit. Es hat keinen Sinn, Verbrechen zu vertuschen oder zu leugnen. Sie müssen auf den Tisch. Dabei müssen die Verantwortlichen der Kirche klar auf der Seite der Opfer stehen. Dann muss überlegt werden, was die Kirche ändern muss, damit sie nicht durch ihre Strukturen selbst die größten Vergehen verursacht oder fördert. Für Wut und Scham der Gläubigen müssen vor allem die Verantwortlichen in der Kirche Verständnis aufbringen. Es ist besser, die Wut der Menschen zuzulassen, als voreilig um Entschuldigung zu bitten. Protest ist Christen nicht verboten. Selbst Jesus hat Wut und Zorn gezeigt, wenn er sah, wie Menschen sich in heiligen Räumen skandalös benahmen. Ich denke da zum Beispiel an die Tempelreinigung. In der Vergangenheit sind die Gläubigen viel zu blauäugig gewesen. Heute sehen wir, wohin blindes Vertrauen führt.

Und wie sollte „Otto Normal-Katholik“ oder „Tante Lisbeth aus der dritten Kirchenbank“ mit diesen Krisensymptomen der Kirche umgehen, um nicht zu verzweifeln oder die Gemeinschaft zu verlassen?

Ich würde den Leuten sagen, dass Verzweiflung und Austritt aus der Kirche nicht weiterführen. Ich zitiere gern Konfuzius, der gesagt hat, es sei besser ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Die Kirche sollte mit all ihren Kräften versuchen, die Enttäuschten zur Mitarbeit an einer besseren Kirche zu gewinnen. Wichtig ist dabei, sich für die Gleichwertigkeit aller Christen einzusetzen. Wir brauchen keine Hierarchie als heilige Herrschaft sondern als heilige Dienerschaft. Jesus hat diesen Dienst klar und deutlich angemahnt und selber vorgelebt. Wenn die Gläubigen erfahren, dass die Verantwortlichen zusammen mit ihnen mutig notwendige Reformen in der Kirche in Angriff nehmen, werden sie Hoffnung schöpfen und bleiben. Der Synodale Weg bietet dazu sicherlich eine Chance.

Sie sind mehr als 50 Jahre Priester. Welche Visionen haben Sie für die Kirche?

Meine Visionen für die Kirche gehen in Richtung Geschwisterlichkeit. Ich bezweifle nicht, dass es Leitung in der Kirche geben muss. Ämter sind aber nur Dienstämter und sonst nichts. Darum müssen die vielen Titel in der Kirche abgeschafft werden. Sie verstoßen allesamt gegen den Willen Jesu und heben den Klerus auf einen Sockel, auf den sie nicht gehören. Die Zeit der Volkskirche ist vorbei. Wer heute noch zur Kirche geht, entscheidet sich persönlich. Darum wird die Zahl der praktizierenden Christen kleiner. Das führt zu kleineren Gemeinschaften und nicht zu Großgemeinden. Diese aber haben Ausstrahlung, weil es ihnen um den Glauben geht. Es wird ihnen nicht an Priestern fehlen, weil künftig für diesen Beruf nicht mehr die alten Auswahlkriterien gelten, sondern die Eignung als authentische Glaubenszeugen.

Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein …“. Was empfehlen Sie Ihrer Kirche im Umgang mit Macht?

Heinrich Bücker

wurde 1936 in Liesborn (Kreis Warendorf) geboren. Er studierte in Münster, Innsbruck und Paris Theologie, wurde 1964 in Münster zum Priester geweiht und wirkte als Gemeindeseelsorger in Duisburg, Marl, auf der Insel Wangerooge und Moers. Nebenberuflich studierte er in Aachen Sozialwissenschaften und Psychologie. Er ist heilkundlicher Psychotherapeut und wirkte viele Jahre neben seiner Priestertätigkeit in Beratungsstellen wie auch in der Caritas mit. Heute ist er emeritierter Pfarrer in Recklinghausen und hilft in der Seelsorge aus.

Wo Leitung ist, da gibt es auch Macht. Das ist in sich nicht schlecht. Macht aber kann missbraucht werden. Darum bedarf sie der Kontrolle. Es muss deshalb Kontrollgremien geben, die mit Männern und Frauen aus dem Kirchenvolk besetzt sind. Macht muss auch geteilt werden. Es darf nicht mehr sein, dass ein einzelner Mensch in Pfarrei oder Bistum die alleinige Entscheidungsgewalt hat. Darum sind Seelsorgeteams, ausgestattet mit klaren Rechten, so wichtig. Sie müssen zum Beispiel den Pfarrer oder auch den Bischof auf Fehlverhalten ansprechen dürfen, ohne dass sie Folgen für ihr Dienstverhältnis befürchten müssen.

In Ihrem Buch geben Sie auch einen Rückblick auf die Situation der „Kirche gestern“. Gibt es aus Ihrer Sicht Dinge aus vergangenen Zeiten, die heute nicht mehr üblich sind, die Sie sich für die Kirche aber zurückwünschen?

Da muss ich zurückgehen in die Zeit vor Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert, der die Kirche zur Staatskirche machte. Der Blick in die frühe Zeit der Kirche könnte sehr heilsam für die notwendige Erneuerung sein. Schließlich meint das Wort Reform die Rückkehr zur ursprünglichen Gestalt. Natürlich gibt es auch in späterer Zeit Dinge, die gut waren und heute vermisst werden. Ich denke da zum Beispiel an die Hausbesuche der Priester. Sie haben die Kirche und ihre Botschaft den Menschen näher gebracht. Das ist natürlich heute so nicht mehr möglich, weil es kaum noch Priester gibt. Es könnten aber andere Christen für diesen Dienst gewonnen und befähigt werden. Auch sollte man die Pflege kirchlicher Gruppen und Verbände nicht vernachlässigen und ihnen, wo es sie noch gibt, Wertschätzung entgegenbringen. Sie haben in der Vergangenheit oft gute Dienste getan und für die Beheimatung des Glaubens gesorgt.

Für viele Katholiken ist die Ökumene zunehmend von Bedeutung. Es gibt viele konfessionsverbindende Ehen und Familien. Wie sehen Sie diesbezüglich die Zukunft der Kirche?

Die Glaubwürdigkeit der Verkündigung ist immer mehr von der Einheit der Christen abhängig. Viele verstehen die Spaltung der Christenheit nicht mehr. Für sie sind die Unterschiede im Glaubensverständnis, wenn sie ihnen überhaupt bewusst sind, nicht mehr kirchentrennend. Ich glaube, dass sie Recht haben. Für mich ist die gegenseitige Anerkennung der christlichen Kirchen überfällig. Natürlich werden die unterschiedlichen Konfessionen ihre Traditionen weitgehend behalten. Das darf aber kein Hindernis mehr sein für eine grundsätzliche Einheit. Es wird Zeit, dass Getaufte selbstverständlich zum Tisch des Herrn, wo immer er gedeckt wird, Zugang haben.

Zuletzt noch eine Frage zur Caritas, die Ihnen immer sehr wichtig war. Wie sehen Sie da die Entwicklung?

Caritas und Diakonie sind heute wichtiger denn je. Der christliche Glaube wird nur dann ernst genommen, wenn er durch die Liebe gelebt wird. Da muss die Kirche vor allem auf Gebieten tätig werden, die von anderen Organisationen nicht gesehen werden. „Not sehen und helfen“, lautet die Devise. Eine Engführung der Kirche nur auf Liturgie ohne Nächstenliebe als Folge ist fatal.