Anzeige

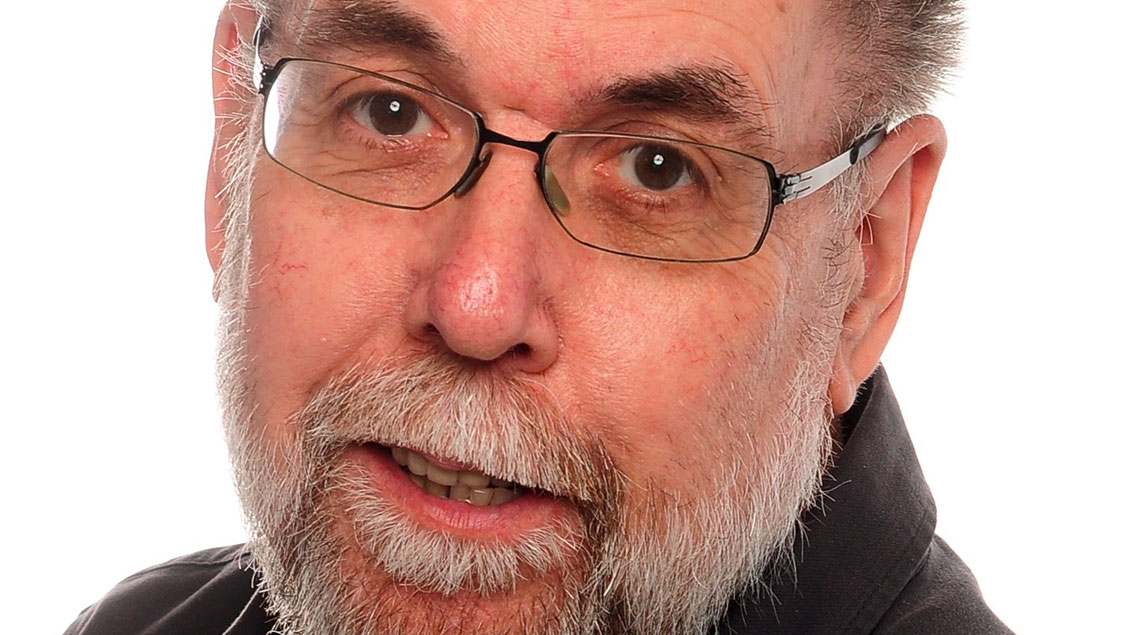

Der Kampf der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse ist nicht neu, wird aber aus Sicht des Vorsitzenden des Diözesanverbands Münster, Wolfgang Kollek, immer dringlicher. Kollek hebt im Kirche+Leben-Gespräch die Bedeutung von Tarifbindung und höheren Mindestlöhnen hervor.

Die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland steige, sagt der Vorsitzende des KAB-Diözesanverbands, Wolfgang Kollek, im Gespräch mit Kirche+Leben kurz vor dem Tag der Arbeit (1. Mai). Was ihn ärgert: dass der Fokus in der politischen Diskussion von diesem Thema weg- und stattdessen auf die sehr geringe Zahl der „Totalverweigerer“ gelenkt wird. Es geht dabei um arbeitsfähige Menschen, die Sozialleistungen empfangen und eine angebotene zumutbare Arbeit ablehnen. Sie sollen dafür, so fordert es etwa die CDU, sanktioniert werden. Die genaue Definition aber ist schwierig, wie auch die CDU als Partei, die Debatte ins Rollen gebracht hat, einräumt.

Die „Wirtschaftswoche“ hat durch eine Anfrage bei der Bundesagentur für Arbeit zumindest einen Näherungswert herausgefunden: Die Behörde, so schreibt das Blatt, erfasse in ihrer Statistik den Leistungs-Minderungsgrund „Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses“. Das käme einer Totalverweigerung gleich, die nach dem Willen der CDU zur Folge haben soll, dass die Betreffenden auf ihre Grundsicherung verzichten müssten. Würde dieses Kriterium angelegt, so hätten laut „Wirtschaftswoche“ in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres knapp 14.000 Menschen auf ihre Grundsicherung verzichten müssen. So viele Verstöße habe die Arbeitsagentur in diesem Zeitraum registriert.

„Erwerbsarbeit wird nur als Kostenfaktor gesehen“

Dem gegenüber stehen Millionen von Beschäftigten im Niedriglohn-Sektor. Die Diskussion werde viel zu viel aus der Perspektive der Unternehmen geführt, beklagt Kollek. Schon in einem Beschluss der KAB-Bundesversammlung aus 2021 ist das Grundproblem beschrieben, an dem sich bis heute aus Kolleks Sicht nicht viel geändert hat: „Arbeitende Menschen kosten Geld“ – so sehe die Wirtschaft die „Ressource“ Arbeitnehmer: Erwerbsarbeit sei ein Kostenfaktor, der möglichst kleingehalten werden solle, damit der Profit wachsen könne.

Der Finanzmarkt treibe dabei die Unternehmen zu Restrukturierungen, die Politik stelle die entsprechenden Weichen, der Wettbewerb verschärfe sich, und von den Arbeitnehmern werde immer mehr Flexibilität gefordert. Das, so die KAB, seien die Hauptgründe, weshalb prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf dem Vormarsch seien.

Altersarmut als eine reale Gefahr

Eine leichte Trendumkehr gebe es inzwischen immerhin, aber deutlich über 40 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse gälten als „atypisch“. Das heißt: Sie entsprächen nicht in vollem Maße einem „Normalarbeitsverhältnis“. Dem würde man in Vollzeit nachgehen, das wäre unbefristet und vollständig in die sozialen Sicherungssysteme integriert. Ein Großteil dieser atypischen Arbeitsverhältnisse sei prekäre Beschäftigung.

Solange im Ergebnis die Gesellschaft in Form niedrigerer Preise von diesem System profitiert, ist der Kampf der KAB freilich ein mühsamer, wie auch der Diözesanvorsitzende einräumt. Doch er erinnert an die langfristigen gesamtgesellschaftlichen Folgen, etwa die Gefahr von Altersarmut bei Menschen, die in solch prekären Verhältnissen gearbeitet haben und dann nur eine sehr kleine Rente bekommen.

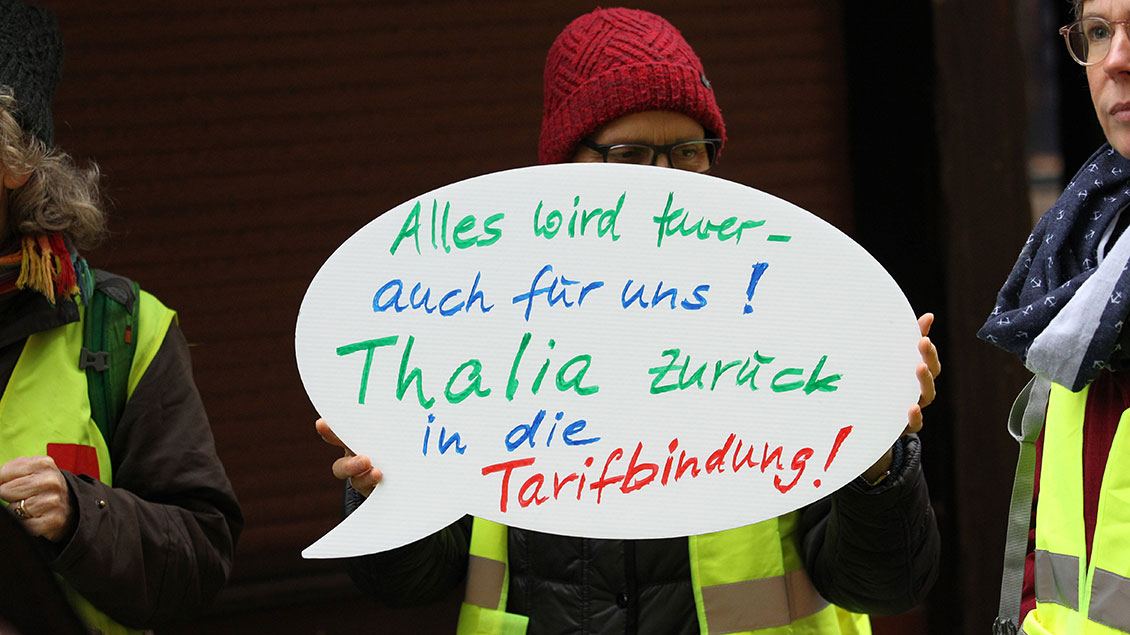

Die KAB startet eine Online-Petition