Anzeige

Ihr Respekt vor diesen Frauen sei spürbar gewachsen, sagt Christine Aka. Sie erforscht derzeit Lebenswege von rund 400 Übersee-Missionarinnen aus dem Oldenburger Land. Je mehr sie liest und je mehr Interviews sie führt, desto mehr spürt sie: Es waren ganz schön mutige Frauen. Und manche wären heute vielleicht Fridays-for-Future-Aktivistinnen.

Manche waren gerade erst 18, als sie ihr Elternhaus verließen. Und oft stiegen sie nach einer nur kurzen Vorbereitungszeit die Gangway eines Schiffes hinauf. Das Ziel: Südafrika, Brasilien, Indien oder die Südsee. Abschied von zu Hause also, oft auf Nimmerwiedersehen, um den Traum von einem Leben als Missionarin zu leben.

Gefährlich war es auch oft genug. Manche der jungen Frauen überlebten nicht lange. Zum Beispiel, wenn es in die afrikanischen Tropen ging, wo Malaria oder Gelbfieber meist den sicheren Tod bedeuteten.

Heute wären einige vielleicht bei Fridays for Future

Keine Frage: Es gehörte viel Mut und Überzeugung zu dem, was in den vergangenen hundert Jahren fast 400 junge Frauen aus dem Oldenburger Land gemacht haben: für einen Orden als Missionarin irgendwo in der weiten Welt tätig zu sein.

Mut und der große Wunsch, die Welt zu verbessern. Das verbindet sie mit jungen Leuten von heute. „Manche der Missionarinnen von damals wären in der heutigen Zeit zum Beispiel Aktivistinnen bei Fridays für Future oder ähnlichen Projekten“, sagt Christine Aka.

Christine Aka hat zahllose Briefe ausgewertet

Christine Aka leitet das Institut für Kulturanthropologie des Oldenburger Münsterlandes. Sie ist promovierte Kulturanthropologin und Professorin an der Universität in Mainz. | Foto: Michael Rottmann

Für die Leiterin des Kulturanthropologischen Instituts (KAI) des Oldenburger Münsterlandes stehen diese Frauen derzeit im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts. „Dabei geht es nicht in erster Linie darum, ihre Biografien zu sammeln, sondern zu zeigen, wie das Netzwerk der Missionarinnen untereinander, mit ihrer Heimat und ihren Einsatzorten die Region und das Bild von der Welt geprägt haben. Wie lokal und global zusammenhängen.“

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die promovierte Volkskundlerin und Professorin an der Uni Mainz dafür zahllose Briefe und Berichte ausgewertet. Und sie hat Interviews geführt, mit noch lebenden Nonnen, die in jungen Jahren vom Oldenburger Münsterland aus als Nonnen in die Mission gegangen sind. Manche hat sie bei deren Heimaturlaub getroffen, andere in Altenheimen.

Lieber Missionarin als Hausfrau und Mutter

Was sind und was waren das für Frauen? Und: Was aber trieb sie an? Viele seien gerade 18 oder 19 Jahre alt gewesen und zum Beispiel mit dem Wunsch in einen Orden eingetreten, um herauszukommen in die Welt, sagt Christine Aka. „Für manche war es auch eine Alternative zu einem vorgezeichneten Leben als Hausfrau und Mutter: mit zehn Kindern, und der Mann hat es zu sagen.“

Sie unterstreicht: „Aber alle hatten ganz sicher einen festen Glauben. Einige berichten sogar von einem Berufungserlebnis etwa am Grab ihrer Mutter.“ Wenn dann noch eine Tante oder ein Onkel bei einem Heimaturlaub von seiner Arbeit in Übersee berichtete, wollte manche junge Frau diesem Beispiel folgen. Sie suchten sich einen passenden Orden, etwa die Steyler Missionare, und kurz darauf hieß es: auf ins Ungewisse!

Reiseberichte als spannende Lektüre

Die Reiseberichte zählen zu den besonders spannenden Lektüren für Christine Aka. Etwa der von der jungen Ordensfrau, die sich ein paar Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit dem Schiff auf den Weg nach Samoa macht. Manche fuhren auf Personendampfern mit, auf denen die „normalen“ Passagiere eine Luxusreise machten und die Nonnen sich merkwürdig fehl am Platz fühlten.

Je mehr sich die Volkskundlerin in die Lebensgeschichten einarbeitete, desto mehr sei ihr Respekt vor ihnen gewachsen, sagt Christine Aka. „Ich bin wohl selbst auch aufgewachsen mit diesem Bild: Missionarinnen, das sind Frauen, die vielleicht keinen Mann abbekommen haben und deshalb ins Kloster gingen.“ Genau danach hat sie die noch lebenden Missionarinnen auch befragt. „Sie haben nur gelacht und gesagt: Ich hatte einen Freund. Aber ich habe ihn in die Wüste geschickt. Weil ich nach Afrika wollte.“

Schon 341 Namen in der Kartei

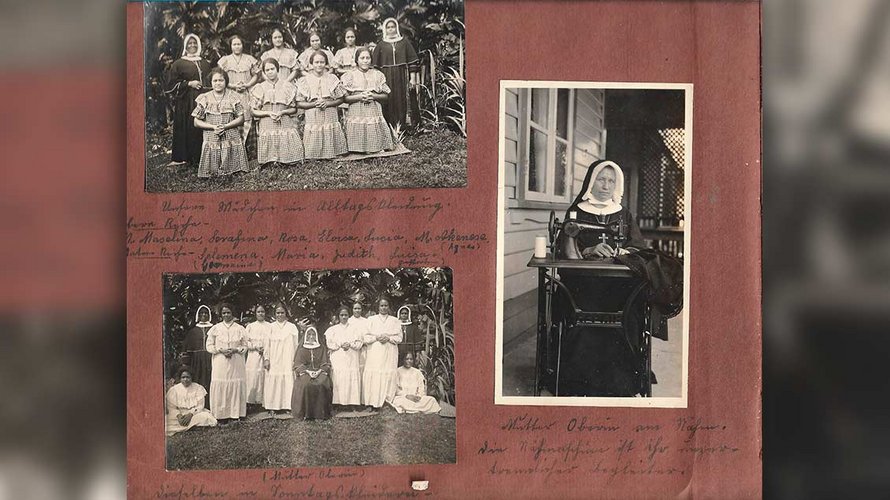

Auch Fotoalben haben Christine Aka und ihr Team zusammengetragen. Alles soll in einer Wanderausstellung zu sehen sein. Außerdem wird die Leiterin ihre Ergebnisse in einem Buch dokumentieren. | Foto: Kulturanthropologisches Institut des Oldenburger Münsterlandes

Und so manche Missionarin entdeckte in ihrem Einsatzort Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ihr daheim wohl verwehrt geblieben wären. „Manche wurden regelrechte Managerinnen und legten vor Ort als Erste die Grundlagen der heutigen Entwicklungshilfe“, sagt Christine Aka. Mit Schulen, Krankenhäusern oder Kinderheimen. „Anders als Männer haben sie ja nicht im engeren Sinne missioniert, sondern karitativ gearbeitet.“

Insgesamt 341 Namen finden sich mittlerweile in der Kartei des Forschungsprojekts, teils mühsam zusammengesucht, in Archiven, Karteien und anderen Quellen. Was die Arbeit aufwändig macht: Es wurde nicht systematisch erfasst, wenn Frauen in den 1920er, 1930er oder 1950er Jahren in einen Orden eintraten, um Missionarin zu werden.

Fast jeder Ort hatte seine eigene Heimatmissionarin

Dabei hatte oder hat fast jeder Ort in Südoldenburg seine eigenen Heimatmissionarinnen. Sie wurden und werden mit Spendenaktionen und Basaren unterstützt. Und wenn sie auf Heimaturlaub kamen, gab und gibt es nach Dia- oder Filmvorträgen reichlich Spenden zugesteckt. „Viele, mit denen ich gesprochen habe, hatten dafür in ihrer Wäsche Extra-Taschen genäht, um darin das Geld zu transportieren.“ Oft Zehntausende von Euro.

„Für die meisten ihrer Verwandten sind sie Heldinnen“, sagt Christine Aka, die auch Interviews mit den Familien führt. Bei ihren Besuchen in den Heimatgemeinden begeisterten die Heimatmissionarinnen manchmal auch weitere junge Frauen. Zum Beispiel, wenn die sahen, welche Möglichkeiten sie als Frau in der Mission haben.

Immer noch Vorbilder für junge Frauen

Schwester Friedeberta wurde für ihren Einsatz für Leprakranke auf Sansibar vom englischen König ausgezeichnet. | Foto: Kulturanthropologisches Institut des Oldenburger Münsterlandes

Wie zum Beispiel Magdalena Schwinefot, die nach Sansibar ging und als Schwester M. Friedeberta ein Lepra-Hospital aufbaute und sogar einen Orden vom englischen König erhielt (Beispiel rechts). „Es lag natürlich immer an den Möglichkeiten der Frauen“, sagt Christine Aka. „Manche waren Näherinnen, manche haben eine Großküche geleitet und andere ein ganzes Krankenhaus.“

Nach 1980 ebbte die Zahl der Frauen ab. So gut wie keine hat es seither in die Mission gezogen. Warum? „Weil sie heute auch andere Wege gehen können, etwa als Entwicklungshelferin, um etwas Ähnliches zu machen.“ Können die Missionarinnen dennoch Vorbild für junge Frauen heute sein? „Ich finde schon, sagt Christine Aka, nämlich darin, dass sich manche von ihnen Möglichkeiten erkämpft haben, die ihnen eigentlich nicht zugedacht waren.“

Zum Beispiel Maria Magdalena Schwinefot – von der Tochter eines Schneiders zum Orden durch den König von England

In einfachen Verhältnissen aufgewachsen – und später vom englischen König geehrt. Das Beispiel von Magdalena Schwinefot aus der Bauerschaft Spreda bei Vechta zeigt einen besonders eindrucksvollen Lebensweg einer Missionarin. Man könne sie ohne Übertreibung die „Mutter der Aussätzigen“ nennen, heißt es in einem Aufsatz, in dem Willi Baumann vom Archiv des Bischöflichen Offizialates in Vechta ihre Lebensgeschichte für die Spredaer Dorfchronik nachgezeichnet hat, die als Nonne M. Friedeberta hieß. 1888 als Tochter eines Schneiders geboren, mit 12 Jahren die Mutter verloren, Küchenlehre mit 21, ein Jahr darauf der Eintritt in das Kloster der Missionarinnen vom Kostbaren Blut im holländischen Aarle-Rixtel. Und vier Jahre später, 1914, findet sich Schwester Friedeberta auf dem Schiff nach Sansibar, wo alles völlig fremd und ganz anders ist als zu Hause, besonders die Sprache. „So musste Schwester M. Friedeberta vor allem durch ihr Tun die Schwarzen von ihrer christlichen Sendung überzeugen“, schreibt Willi Baumann. Dazu wagt sich die junge Missionarin in ein Heim für Leprakranke. Sie sieht die Not, packt an und trifft Entscheidungen. „Sie ließ dort für die Leprakranken zusätzlich kleine Hütten und ein Hospital erbauen“, schreibt Baumann. Die Versorgung dieser Menschen sei zu ihrer Lebensaufgabe geworden, für fast ein Vierteljahrhundert. Einsatz, der an höchster Stelle Anerkennung fand. Der König von England zeichnete sie 1934 mit einem Orden aus, der Sultan von Sansibar erkannte ihr 1936 die Silberne Jubiläumsmedaille zu. Allein in ihre Heimat kehrte sie nie wieder zurück. Zwar wollte man ihr von Spreda aus einen Heimaturlaub ermöglichen, den sie zum 25-jährigen Ordensjubiläum nehmen sollte, doch wehrte sie zunächst ab. Sie wollte ihre Arbeit nicht im Stich lassen.