Anzeige

Vor 150 Jahren wurde das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes verkündet. Über das bis heute umstrittene Dogma äußert sich im Gespräch der Kirchenhistoriker Professor Hubert Wolf von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster.

Herr Professor Wolf, vor 150 Jahren hat das Erste Vatikanische Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen als Dogma verkündet. Warum wollte Papst Pius IX. dieses Dogma?

Pius IX. und seine Anhänger wollten mit dem Unfehlbarkeitsdogma die Neuerfindung der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert vollenden. Der Katholizismus war durch die Französische Revolution in eine tiefe Krise geraten. Die absolute Papstmonarchie diente jetzt als Fels in der Brandung der Moderne und Anker einer neuen Identität. Der Papst verlangte von den Katholiken, die moderne Wissenschaft, die bürgerlichen Freiheiten und den Verfassungsstaat als Teufelswerk abzulehnen. Da mussten sie sich schon ganz sicher sein können, dass diese Anordnungen wirklich dem Willen Gottes entsprachen. Dazu brauchte es die Unfehlbarkeit.

Galt der Papst denn nicht schon immer als unfehlbar?

Ein Dogma der Unfehlbarkeit gibt es weder in der Heiligen Schrift noch in der Tradition der Kirche. Diese Bedingungen hatte das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert aber als unverzichtbar für eine Dogmatisierung verlangt. Den Bruch mit der kirchlichen Tradition nahm Pius IX. gerne in Kauf. Sein Ausspruch „Die Tradition bin ich“ dürfte für sich sprechen. Und zur Unfehlbarkeit selbst sagte er: „Früher, ehe ich Papst war, glaubte ich an die Unfehlbarkeit, jetzt aber fühle ich sie.“

Mit dem Dogma bekam der Papst den Jurisdiktionsprimat (die höchste Rechtsgewalt) und die höchste Lehrvollmacht. Was bedeutet diese „Machtfülle“ für den Papst und die Kirche insgesamt?

Der Jurisdiktionsprimat erweist sich in der Tat als viel wirkmächtiger als die Unfehlbarkeit, weil er bis heute praktisch tagtäglich ausgeübt wird. Seit 1870 ist die katholische Kirche endgültig zur Papstkirche geworden. Die vielfältigen Katholizismen, die die Kirchengeschichte bis dahin auszeichneten, wurden für unrechtmäßig erklärt. Die Bischöfe wurden zu Oberministranten des Papstes degradiert. Erstmals erschien 1917 mit dem „Codex Iuris Canonici“ auch ein zentralistisches Kirchenrecht. Damit sollte auch verhindert werden, dass die absolute Monarchie des Papstes durch kollegiale Institutionen der Bischöfe eingehegt wurde. Das ökumenische Konzil als Repräsentantin der Gesamtkirche wurde marginalisiert; die Alleinzuständigkeit Roms für alles und jedes festgezurrt: So kann der Papst in jede Diözese unter Umgehung des Bischofs hineinregieren, wie das Johannes Paul II. etwa im Fall der Schwangerschaftskonfliktberatung im Bistum Limburg auch getan hat. Subsidiäre Lösungen, also das Entscheiden von Fragen vor Ort, wo sie anfallen, sind damit nur sehr schwer in Einklang zu bringen, auch wenn Papst Franziskus derzeit so viel von ihnen spricht.

Viele deutsche Bischöfe, aber auch katholische Laien, kritisierten die Entscheidung des Konzils. Was waren ihre Gründe?

Überraschenderweise war der Jurisdiktionsprimat 1870 kaum umstritten, obwohl er eine viel größere Wirkungsgeschichte hatte als die Unfehlbarkeit, die vier Fünftel der deutschen Bischöfe, fast alle deutschen Theologieprofessoren und zahlreiche profilierte Laien wie etwa der Zentrumsführer Ludwig Windthorst nachdrücklich ablehnten. Sie führten im Wesentlichen drei Gründe an. Erstens: Nach der Tradition der Kirche darf eine Dogmatisierung nur der letzte Ausweg sein, wenn eine ewige Glaubenswahrheit derart massiv angegriffen wird, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als sie auf der Ebene von prinzipiell wandelbarer menschlicher Sprache zu definieren. Die Autorität des Papstes war aber 1870 so wenig umstritten wie nie zuvor. Zweitens: Die Dogmatisierung galt vielen Bischöfen schlicht als inopportun. Man befürchtete, die katholische Kirche würde sich dadurch in der Neuzeit endgültig isolieren und lächerlich machen.

„Kulturkämpfe“ zwischen Kirche und Staat waren dann auch tatsächlich die Folge. Drittens wurde ein entscheidendes historisches Argument ins Feld geführt: Der Papst als solcher kann nicht unfehlbar sein, wenn sich nachweisen lässt, dass in der Geschichte tatsächlich ein Papst in einer dogmatischen Frage irrig gelehrt hat. Diesen fehlbaren Papst fanden die Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas in Honorius I. (625-638), der in Fragen der Christologie häretisch gelehrt hatte. Dieses Argument wurde auf dem Konzil vom Papst und seinen Anhängern einfach weggewischt mit dem lapidaren Satz: Das mag zwar historisch richtig sein, aber dann müsse halt das Dogma die Geschichte besiegen.

Warum akzeptierten die Kritiker der Unfehlbarkeit später die Entscheidungen?

Kein Bischof war prinzipiell gegen die päpstliche Unfehlbarkeit. Sie lehnten nur ab, dass der Papst „aus sich selbst, nicht aber nach der Zustimmung der Kirche“ unfehlbar lehren können sollte. Der Papst sollte vielmehr zuerst alle Bischöfe befragen. Nur wenn diese sich einmütig für die Dogmatisierung einer Lehre aussprechen und damit zum Ausdruck bringen, was in der Kirche „immer, überall und von allen“ geglaubt worden ist, kann der Papst zu einer Dogmatisierung schreiten.

Viele deutsche Theologen haben das Unfehlbarkeitsdogma nicht akzeptiert. Sie wollten auf die alte hergebrachte Weise katholisch bleiben und sahen sich deswegen gezwungen, die altkatholische Kirche zu gründen. Die deutschen Bischöfe wollten dagegen eine Kirchenspaltung vermeiden. Die Einheit der Kirche war für sie ein so großes Gut, dass sie sich dafür dem Dogma zum Teil gegen ihre innere Überzeugung unterworfen haben.

Im weiteren Verlauf ist das Dogma nur einmal angewendet worden, als Papst Pius XII. 1950 das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündete. Ist der Streit um das Dogma, der die Kirchengeschichte bis heute durchzieht, dies wert?

Heutzutage wird interessanterweise – anders als im Fall Hans Küng vor vierzig Jahren – kaum noch um das Unfehlbarkeitsdogma als solches gestritten, das tatsächlich nur einmal angewandt worden ist. Viel wichtiger als das außerordentliche Lehramt, das feierliche Verkünden von Dogmen durch den Papst, ist jedoch das ordentliche Lehramt, das fortlaufende Verkünden von lehramtlichen Äußerungen etwa durch Enzykliken und in Ansprachen. Mit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit ist Letzteres ebenfalls erst auf dem Ersten Vatikanum „erfunden“ worden. Das wird meistens vergessen.

Bis 1870 waren nur Dogmen der theologischen Diskussion entzogen. Die Ehe-Enzyklika von 1931 beispielsweise, die Zeugung und Erziehung von Kindern als ersten Zweck der Ehe definierte und jeden ehelichen Akt darauf zuordnete, verlangte von den Gläubigen kindlichen Gehorsam. Das alltägliche päpstliche Lehramt greift also viel unmittelbarer in das Alltagsleben der Gläubigen und die Freiheit der Theologen ein als das außerordentliche. Dieses Thema sollte einmal grundsätzlich diskutiert werden.

Sie haben ein neues Buch vorgelegt, das die kirchliche Situation im 19. Jahrhundert beleuchtet und das Wirken von Papst Pius IX. darstellt. Sie sprechen davon, dass mit dem Konzil 1869/70 eine „neue Kirche“ gemacht wurde. Was meinen Sie damit?

Mein Buch trägt den Untertitel „Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert“. Das Unfehlbarkeitsdogma war entscheidend für eine grundlegende Umgestaltung der katholischen Kirche. Ich versuche, das Konzept der „Erfindung von Traditionen“, mit dem Historiker die Entstehung der Nationalstaaten beschreiben, auf die Geschichte der Kirche anzuwenden.

Eine ganze Reihe der neuentstandenen Staaten musste im 19. Jahrhundert ihre Identität erst finden. Oft hatten die Menschen in den neu umrissenen Nationalstaaten gar keine gemeinsamen Traditionen, die sie von anderen Nationalitäten unterschieden. Deswegen wurden Traditionen oft erfunden, mit alter Patina versehen und als uralt ausgegeben. Daher ist in der Forschung auch von „imagined communities“, von ausgedachten Gemeinschaften die Rede.

Und das gilt das auch für die katholische Kirche?

Ja! Auch sie musste sich nach dem massiven Traditionsabbruch infolge der Französischen Revolution neu erfinden. Dafür standen ganz unterschiedliche Vorstellungen von Kirche zur Verfügung. Es gab aufgeklärte, liberale, romantische, staatskirchliche, restaurative und ultramontane Gruppen. Jede bezog sich auf die Tradition, auf je eigene Weise. Am Ende dieses Prozesses erklärten Pius IX. und die ultramontane Partei alle anderen katholischen Traditionen pauschal für unkatholisch.

Wurde und wird der Katholizismus also ständig neu erfunden?

Das wäre zu wünschen, das entspräche dem Begriff der „lebendigen Tradition“. Aber nach 1870 sollte die für jede Religion notwendige fortwährende Aktualisierung ihrer Tradition stillgestellt werden. Aus lebendiger Tradition und ihrer immer neuen dynamischen „Erfindung“ wurde Traditionalismus. Dadurch wurde ein starres Kirchenbild zementiert. Wichtige Chancen für eine lebendige Kirche wurden verspielt. Das kann man aus der Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts lernen – wenn man das will …

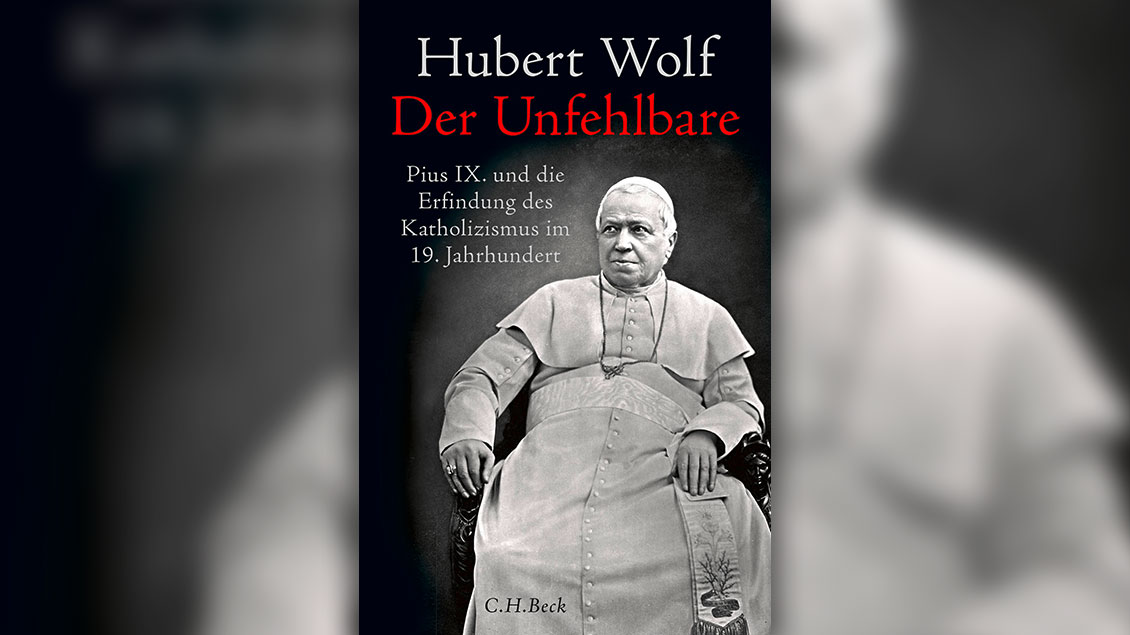

Buch-Tipp

Welche Bedeutung Papst Pius IX. für die geschichtliche Entwicklung der Kirche hatte, verdeutlicht Hubert Wolf in einem lesenswerten Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist.

Hubert Wolf

Der Unfehlbare – Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert

Verlag C. H. Beck, 432 Seiten mit

27 Abbildungen, 28 €

Dieses Buch unkompliziert und direkt bestellen...