Anzeige

Die meisten Menschen wünschen sich, in vertrauter Umgebung zu sterben. Doch für viele Angehörigen sind damit Ängste verbunden. Worauf muss ich achten? Geht das überhaupt? Iris Thenhausen vom St.-Franziskus-Hospiz in Recklinghausen antwortet offen und ehrlich.

„Kirche+Leben“: Frau Thenhausen, kann ich als Angehöriger darauf bestehen, dass ein Sterbender vom Krankenhaus nach Hause kommt, damit er dort sterben kann?

Iris Thenhausen: Ja, das kann man. Aber es hängt davon ab, wie weit der Sterbeprozess vorangeschritten ist und ob ein Transport zuzumuten ist. Man muss ja auch daran denken, was passiert, wenn er auf dem Weg verstirbt. Hilfreich ist eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Sonst kann das schwierig werden.

Was macht ein palliativer Pflegedienst?

Die Pflege-Expertin

Iris Thenhausen leitet die Palliativplfege im St.-Franziskus-Hospiz Recklinghausen. | Foto: Privat

Iris Thenhausen leitet die Palliativplfege im St.-Franziskus-Hospiz Recklinghausen. | Foto: Privat

Neben der normalen Pflege versuchen wir in Absprache mit dem Arzt, Übelkeit, Schmerzen, Luftnot und Unruhe zu mildern. Wichtig sind Gespräche mit den Angehörigen, um zu erklären, was passiert. Manchmal muss man zum Beispiel Unruhe auch zulassen, damit ein Sterbender seine inneren Prozesse durchleben und verarbeiten kann. Es kann zudem sinnvoll sein, in Absprache mit dem Arzt manche Medikamente bereits vor Ort zu haben und die Angehörigen anzuleiten, damit sie vorbereitet reagieren können, bevor wir da sein können.

Wie organisiert man das? Wer zahlt?

Ich empfehle, sich rechtzeitig unverbindlich beraten zu lassen, etwa von Hospiz- oder Pflegediensten. Die Kosten tragen die Krankenkassen – unabhängig von Pflegegraden.

Woran erkennt man, dass es zu Ende geht?

Das ist eine Frage, die man nicht wirklich beantworten kann. Es gibt typische Zeichen, dass jemand geht, aber die sind bei jedem Einzelnen sehr unterschiedlich, weil jeder Mensch ganz individuell stirbt und seinen eigenen Weg geht. Deshalb kann man das nie genau sagen. Kurz vor dem Versterben verändert sich wohl die Atmung, es kommt zu Atempausen auf, das können auch schon längere Pausen sein. Häufig kann man auch erkennen, dass sich im Bereich des Mundes und der Nase ein leichtes, weißes Dreieck bildet – man sieht das aber auch nicht immer. Wie gesagt, das sind typische Zeichen, die aber nicht bei jedem auftreten.

Was soll man als Angehöriger dann tun, was kann man dann tun?

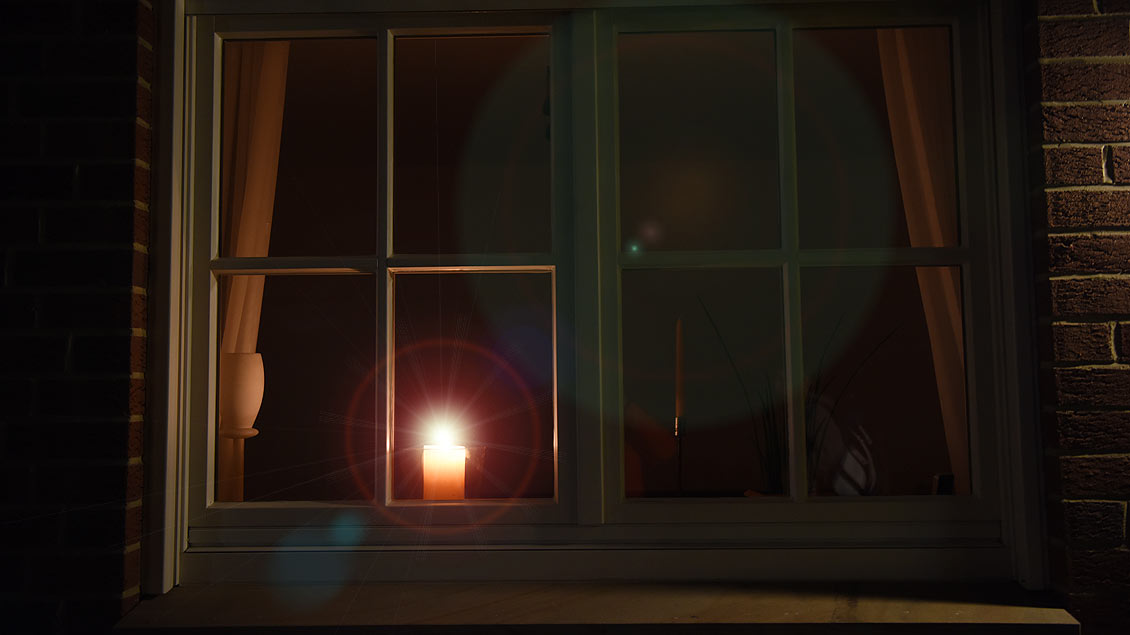

Das St.-Franziskus-Hospiz in Recklinghausen, in dem Iris Thenhausen arbeitet. Dort wird sowohl stationäre als auch ambulante Palliativpflege angeboten. | Foto: Michael Bönte

Das St.-Franziskus-Hospiz in Recklinghausen, in dem Iris Thenhausen arbeitet. Dort wird sowohl stationäre als auch ambulante Palliativpflege angeboten. | Foto: Michael Bönte

Da sein! Schlicht und ergreifend. Möglicherweise auch mit dem Sterbenden sprechen – denn das Gehör bleibt bis zum Schluss. Manchmal ist es hilfreich, ihm zu sagen, dass man ihn gehen lässt, dass alles geregelt ist – oder ihm etwas mitzugeben, was man in seinem Inneren trägt und das man loswerden möchte. Manchmal traut sich der eine oder andere, solche Gespräche zu führen. Ich weiß von einer Familie, in der das jedes einzelne Mitglied für sich allein mit dem Verstorbenen getan hat. Der Versterbende spürt das, das sagt meine Erfahrung: Häufig atmet der Sterbende ruhiger, wenn ein Angehöriger am Bett sitzt, und er wird unruhig, sobald man aufsteht und kurz rausgeht. Und sonst: wirklich einfach da sein, nichts tun – so schwer das fällt. Die Hand zu halten, ist auch eine Möglichkeit, den Angehörigen berühren. Aber Vorsicht: Ob das gut ist oder nicht, hängt ganz davon ab, ob der Versterbende solche Berührungen auch früher mochte.

Wenn ein Mensch gestorben ist – was ist dann zu tun? Muss man einen Arzt rufen?

Bei einer Begleitung durch einen Pflege- oder Hospizdienst kümmert sich dieser darum. Wenn die Praxis des Hausarztes geöffnet ist, ruft man am besten dort an. Sollte das nicht möglich sein, muss man über den hausärztlichen Notdienst gehen. Wenn ein Arztbrief mit Informationen über die Krankheit vorliegt, kann er den Totenschein ausstellen. Andernfalls muss der Notdienst von einer unklaren Todesursache ausgehen. Dann wird automatisch die Kriminalpolizei benachrichtigt.