Anzeige

„Es war in der Corona-Hochphase beeindruckend zu sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen Ideen entwickelt haben, um sich trotz schwieriger Bedingungen in den Klinikalltag einbringen zu können“, blickt Pfarrer Leo Wittenbecher auf die Zeit des ersten Lockdowns zurück.

Eine Kollegin aus dem Oldenburger Münsterland von einer Covid-Station habe sofort mit angepackt, als die Essensverteilung stockte. „Sie hat die Notlage erkannt, wahrgenommen, worauf es in dem Moment ankam und geholfen – schnell und unbürokratisch“, freut sich Wittenbecher. Ihr eigenes Aufgabenfeld war durch die Pandemie stark eingegrenzt, da sie nicht mehr von Station zu Station gehen und mit den Menschen reden konnte. „Das haben ihr die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege hoch angerechnet. Sie haben gesehen, die Seelsorgerin packt mit an, sie sieht unsere Not, sie ist eine von uns.“

Seit 18 Jahren als Krankenhausseelsorger tätig

Solche Beispiele begeistern Wittenbecher, denn „die Seelsorge muss immer schauen, wie sie vor Ort gut und sinnvoll präsent sein kann.“ Er selbst ist geschäftsführender Seelsorger am Universitätsklinikum Münster (UKM) und Referent für den Bereich der Krankenhausseelsorger im Bischöflichen Generalvikariat in Münster.

Seit 18 Jahren ist der 51-Jährige als Krankenhausseelsorger tätig. Aber dass er zu Beginn der Pandemie nicht mehr so einfach zu den Patienten gehen konnte, das hatte er noch nicht erlebt. Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom März 2020 war die Seelsorge zunächst nicht ausdrücklich zutrittsberechtigt. „Nur ethisch-soziale Ausnahmen waren vorgesehen.“ Das änderte sich im Juni 2020 mit der neuen Schutzverordnung. „Diese Verordnung ermöglichte es uns, wieder wie früher gewohnt als Seelsorger auf den Stationen zu sein – über den sozial-ethischen Faktor hinaus.“

Seelsorge ein Teil des Behandlungsteams

Generell ruht die ganzheitliche Patientenversorgung nach der Charta für schwerkranke und sterbende Menschen in Deutschland und den Grundsätzen der Weltgesundheitsorganisation WHO auf vier Säulen: einer medizinischen, einer pflegerischen, der psycho-sozialen und der spirituellen Säule. Das ermöglicht den Seelsorgenden Teil des erweiterten Behandlungsteams zu sein.

„Unsere Krankenhausseelsorge funktioniert seit der neuen Schutzverordnung grundsätzlich wie bekannt“, ergänzt Wittenbecher, der neben seiner Tätigkeit im Bischöflichen Generalvikariat vor allem auf der Palliativstation des UKM im Einsatz ist. „Dass wir Teil des erweiterten Behandlungsteams sind, streben wir grundsätzlich im Bistum Münster an. Denn das verdeutlicht gleichzeitig, dass Krankenhausseelsorge ein hauptamtlicher Teil der Seelsorge ist.“

Angehörige digital zugeschaltet

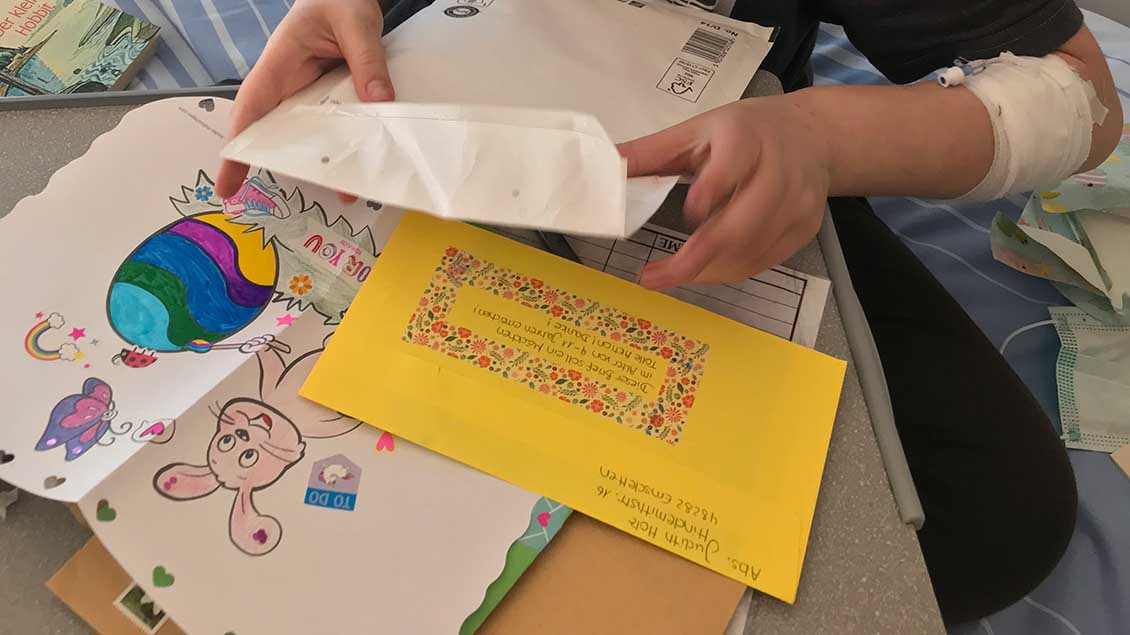

Da während der Lockdowns die Besuchsmöglichkeiten von Angehörigen stark eingeschränkt waren, „war es für uns eine Herausforderung zu schauen, wie diejenigen, die nicht zu ihren schwerkranken Angehörigen konnten, digital dazugeschaltet werden konnten.“ Das habe es vorher so nicht gegeben. Aber auch diese Aufgabe hätten sie gemeistert. „Meiner Erfahrung nach sind die Kliniken mit der Situation gut und menschlich klug umgegangen.“

Und auch wenn die Seelsorgenden den gleichen Hygiene-Verordnungen unterworfen seien wie Ärzte und Pflegende, gelte es durch die Schutzanzüge Nähe aufzubauen. Das gelinge durch Dasein, Interesse am Nächsten, Gespräch. „Wenn ich dem Kranken mit aufmerksamem und wachem Interesse begegne, wird dem Anderen deutlich, dass mir etwas an ihm liegt“, erklärt Pfarrer Wittenbecher. „Da entsteht Nähe auch durch den Schutzanzug. Da entsteht Begegnung.“

Auch für das Personal präsent sein

Gesprächsbedarf bestand auch bei dem ärztlichen und Pflegepersonal. „Sie waren und sind persönlichen Grenzerfahrungen und Belastungen ausgesetzt.“ So seien Angehörige oftmals nicht vor Ort. Dazu kämen die eigenen Sorgen, Ängste und allgemeine Verunsicherung, was geschieht mit mir, mit uns in der Pandemie. „Das macht ja an der Krankenhaustür nicht halt. In diesen existentiellen Momenten gilt es präsent und ansprechbar zu sein.“

Und auch die Frage, was passiert, wenn die Situation nicht mehr beherrschbar ist. Die Angst vor der Priorisierung, der Entscheidung, wer noch behandelt werde, wenn es eng wird. „Die Sorge davor war schon eine große Belastung und Herausforderung“, so der Krankenhausseelsorger weiter. „Ich habe in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet, in der überlegt wurde, wie wir auf einen eventuellen Patientenansturm reagieren. Gott sei Dank wurden wir nicht vor die Wahl gestellt. Denn keine Alternative war gut. Wir hätten nur zwischen schlechten wählen können.“

Seelsorger für alle Menschen ansprechbar

Während dieser Phase habe Wittenbecher eine „sehr hohe menschliche, ethische Sensibilität und eine unglaubliche Solidarität und einen starken Zusammenhalt in den Teams wahrgenommen.“ Es sei gut gewesen, dass Seelsorger in die Denkprozesse miteinbezogen worden seien, „da auch wir dabei helfen können, ethische Entscheidungen zu finden.“ Ein Seelsorger geht heute nicht mehr mit dem Weihwasserkessel durchs Krankenhaus. „Wir haben einen wichtigen Beitrag für das Ganze und können uns mit unserer Expertise einbringen. Und wir sind für alle Menschen ansprechbar, die da sind. Konfessions- und religionsübergreifend – egal, wo ein Mensch herkommt, egal, wo er gerade steht.“